1977年我们家突然失去了一位亲人(图)

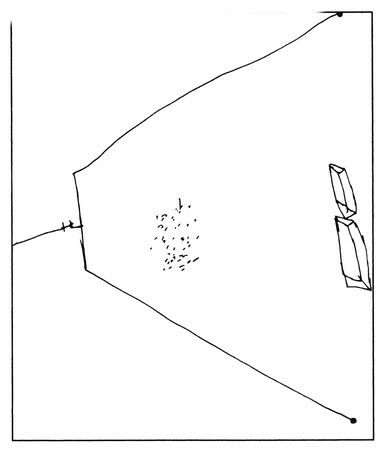

图为:雨季捕鸟的陷阱。鸟儿会撞上砖块而死,然后我会把它们都吃掉

图为:雨季捕鸟的陷阱。鸟儿会撞上砖块而死,然后我会把它们都吃掉

一九九七年一月,当时我九岁,我们家突然失去了一位亲人。

某天下午,爸爸和约翰伯伯一起在地里侍弄烟草,伯伯突然瘫倒在地。他已经病了好几个月了,却一直拒绝看医生。爸爸把他带到交易中心附近的诊所,医生诊断出他患有结核病,建议马上把他转送到卡松古的大医院。但约翰伯伯的小货车当时正好坏了,爸爸只好跑去借朋友的车。出门借车前,他把约翰伯伯的床垫放在金合欢树的树荫底下,让他在那里休息。伯伯的妻子埃妮法留在他身边陪伴着。村里人很快闻讯赶来。

爸爸走后不久,树下掀起一阵骚动,接着埃妮法呼天抢地地哭叫起来。只见她推开人群,呼吸十分急促。拥在树下的人群也传来低泣声,不约而同地把手臂举向天空。此时有人把手搭在我的肩膀上,我抬头一看,发现妈妈面容扭曲,仿佛吃下了某种非常酸的东西似的。

“你伯伯约翰已经去世了,”妈妈告诉我,“他死了。”

没过多久,爸爸开着车回到家,迎接他的却是兄长过世的消息。好几个人用尽全力才扶住他,使他不至于倒下。

我头一次看到父母如此痛苦,这比任何巫术都让人害怕。约翰伯伯死了,他的尸体放在金合欢树下。我以前从没见过死人,但我不敢上前去看一眼,生怕尸体的形象会在我脑海中挥之不去。不久之后我发现乔弗里从人群中钻了出来,似乎失去了方向感,哭着不停地在原地转圈。我不知该怎么办,也不知说什么来安慰他。我想把堂哥带到我们常去的沼泽地,在那里好好思考一下。我不喜欢突然陷入这种境地。在我们的文化中,当一个至亲去世时,你应该低声饮泣来表达悲痛。我不能解释其中的原因,但我一点也不想哭。看到众人哭成一团,尤其是父亲痛哭流涕、眼睛红肿的样子,让我打心眼里感到羞耻。我只好独自坐在那里强迫自己哭。我呆呆地看着伯伯的尸体,过了很久后两行热泪才从脸上奔流而下。趁着眼泪没干的当口,我快步走到堂哥那里表达我的哀悼之情。

那天晚些时候,爸爸的另两个兄弟穆萨维尔和苏格拉底连同一些听说此事的友人从卡松古赶了过来。教堂的神职人员当天晚上和第二天全天都待在伯伯家里没有离开。在其他人进进出出表示悼念的时候,他们挤在两个房间里高唱着《人生过客》这首歌寄托哀思。约翰伯伯的遗体放在地板上的草垫上,身下还铺着色彩鲜艳的花布。第二天早晨从卡松古运来一副简陋的木头棺材,遗体被小心地放置其中。但我自始至终没有勇气走进那间屋子。

一月是这里的雨季,天气又闷又热。入棺时伯伯家拥进了更多的人,屋子里变得又挤又热。看着人们齐声痛哭的样子,乔弗里实在不知道该怎么办了。后来他走出家门,来到我身边,表情比先前更不知所措。

“弟弟,接下来还会发生什么事?”

“我不知道。”我说。我怎么可能知道接下来发生的事呢?

接下来的这天里,他时不时走进屋里看一眼他爸爸的遗体,然后走出门大哭一阵,直到葬礼开始才告一段落。

温比村长正好不在村里,他的保镖兼通信员恩瓦塔先生和村里的其他头面人物前来致哀。他们在金合欢树下坐了好几个小时,讨论着葬礼和这个家的未来。关于继承权和财产转移,通常得由村长来做最后的决定。

最终,所有人从伯伯的房子里走了出来,聚集在金合欢树四周。恩瓦塔肃立在众人面前,以村长的名义宣布了决定。

“我们知道死者留下了一大笔财富,而这些财富是属于他的孩子们的。我们建议死者的兄弟接管这几个孩子,像他们的父亲那样让他们完成中学学业。至于物质财产,我们不希望家族成员因此发生纠纷。希望帮助这个不幸家庭的人可以给孩子们提供衣服和学费。”

另一个人起身开始说话。他是来自卡松古南部的约内西,代表乔弗里妈妈的娘家人。

“对我们家来说,这同样是个悲伤的时刻,”他托着自己的帽子说,“我们非常关注这件事。死者留下了我们亲爱的姐妹埃妮法和他们的四个孩子。埃妮法很久以前离开我们,嫁到了这个村庄。我们请求坎宽巴家族的人照顾好这四个孩子,履行好父亲的责任。我们没有其他要求了。”

接着,爸爸和他的兄弟们抬起棺材,放进朋友卡奇鲁韦的车,然后全都跳了上去。卡车向墓地隆隆而去,其他人步行其后。墓地在村庄附近的小路尽头,是桉树林旁的一小块地方,那里的几块墓碑几乎快被丛生的野草淹没了。爸爸的两个姐妹范妮和埃迪丝也都静静地睡在那里。

众人到达时,已经有好几个穿橡胶靴的男人等着了。他们是“阿祖库鲁”,也就是掘墓工,负责挖墓以及埋葬死者。在马拉维,坟墓不像西方那样挖个六英尺深的坑就好,我们会在每个墓的底部做一个隐秘的隔间——通常是在墓坑一侧再挖个洞——可以把棺材推进去,就好像死者在过世后还有一个自己的小卧室似的。这样做的目的是为了避免死者被落下的泥土打到,家人也就不会看到土砸在棺材上的那一幕了。但阿祖库鲁把约翰伯伯的小隔间挖在墓穴底部的正中央,这也算是“洞中之洞”。

阿祖库鲁喊着号子,小心翼翼地用绳子把棺材放进墓穴,然后推到大小正合适的坑洞里。一个掘墓工跳了下去,用板条和茅草盖住棺材。有了这层东西后,墓穴看上去和空的没什么差别。

整个过程和发烧时的噩梦一般。我的脑袋发痛,嗡嗡直响,仿佛顶在头上的太阳向我发出了声音似的。墓穴被泥土和草皮盖上后,我与其他送葬者一起走到山上,一种前所未有的孤独感痛彻心扉。

约翰伯父去世以后,日子变得越来越艰难了。家里人还沉浸在悲伤之中,爸爸却要独自挑起家庭的大梁。此时地里刚刚下种,爸爸一直忙活到收获季节才结束。他给季节工发工资,结了所有账款。农忙季节过后,他遵照村长的建议,把家里的所有产业交给了约翰伯伯的大儿子耶利米。

我们这里的习俗是长子继承全部遗产,但有时也不尽然。死者其他兄弟常会横插一脚,攫取家族的控制权,使得死者的家人只能任其摆布。这种事情时常发生,最后往往要闹到村长那里才能一见分晓。

耶利米和乔弗里以及他们的妈妈一起住,也经常下地帮忙,但众所周知他不喜欢体力活儿。他虽然很聪明,但对上学根本不感兴趣,且经常流连于酒馆和欢场之间。要把产业交付给耶利米,爸爸内心非常不安,但是他不想让村里人和家里的其他亲戚在背后说闲话。

“我不想被别人说成小偷。”爸爸说,“哪怕家被他败光了,至少我的立场是对的。”

耶利米听说自己继承了家里的全部财产,自然感到非常吃惊。他以为叔伯们不会信任他这样的人,因此从来没对遗产抱什么希望。

“真是太好了,”他对我爸爸说,“非常感谢你。”

耶利米获得家产的控制权后,马上把当季的大部分利润花销在利隆圭和卡松古的酒吧里。到十一月购买玉米和烟叶的种子和肥料、雇佣新的季节工时,家里已经没剩下多少钱了,第二年的收成自然也好不到哪里去。收获的烟叶在拍卖会上出售后,耶利米马上带着钱消失,一直花到所剩无几才回家。

约翰伯伯在邻近的村庄里同时拥有两座可以获得长期收益的玉米仓库,除此之外他还养了八头牛。这些财产也都由耶利米继承。但在约翰伯伯死去的第二年,爸爸的大哥穆萨维尔强行从耶利米那里夺走了一座仓库和四头牛。不到两年,耶利米就把剩下的一座仓库和四头牛全给败光了。

对我爸爸而言,约翰伯伯开创的事业已经不复存在。农民就是这样,会在顷刻之间变得身无分文。依据我们这里的惯例,爸爸不能把给出去的东西再收回来。一旦交出了所有权,那份产业就不再属于你。伯伯的家产败光以后,我们家只能靠自己的力量生存于世了。

根据新总统推行的政策,种地在马拉维变得更为艰难。一九九四年,也就是约翰伯伯病死前三年,班达总统在他批准的第一次总统选举中落败。民众厌倦了他长达三十年的专制统治。反抗班达总统的烈火越烧越烈,大批民众聚集在城市的街道上抗议他制定的种种严苛法令,动乱此起彼伏。选举前,班达总统掌控的秘密警察威胁民众投票给他。一天,三百多名古勒·万库鲁抬着空棺材在交易中心附近的街道上载歌载舞,誓言要把所有不投票给班达总统的人都装到棺材里。